SEMINAR

オンラインセミナー「『現場で使われるDX』はこうして生まれた」を開催しました!【アーカイブ動画はページ下部へ】

近年、建設現場でのDX化が進行するなかで、現場で働く方々へのシステムの定着が難しいという声が聞こえてきています。

そこで、JGC Digitalで「アザス」事業を担当する名智伸明がモデレーターを務め、現場向けのビジネスチャットサービス「direct」を展開する株式会社L is B営業本部コンサルティングセールス部の嶋美紗子氏をお招きし、建設現場安全文化作りのサービス「アザス」の事業責任者である倉田浩二郎がトークセッションをおこないました。現場をよく知る2人ならでの視点で、建設現場やプラントのDXと安全文化の定着のための課題を整理したうえで、数々の事例を踏まえながら、“明日からでも現場で実行できるような具体的な取り組み”を紹介しました。

こちらの記事では、セミナー内容をギュッと凝縮してお届けします。セミナーの全容をお知りになりたい方は、本記事の最後にセミナー動画アーカイブのリンクがございますので、是非合わせてご覧ください。

目次

-

- 1. 登壇者・提供サービス紹介

- 2. 現場でのDXに関する最新のトレンドと課題感郎

- 3. 【時間軸】DXを定着させるための導入前後の取り組み・心がけ

- 4. 【組織軸】現場が変わる瞬間・ポイントはどこだった?

- 5. 事例紹介:サービス導入のビフォーアフター

- 6. まとめ

1.登壇者と提供サービスのご紹介

セミナー冒頭では、モデレーターを務める名智伸明さんが、「現場で日々DXや安全文化の定着に取り組まれている皆様に対し、サービス提供側の視点から、他現場での成功事例などのお役立ち情報を提供し、参加者が明日から実践できる具体的なアクションを一つ以上持ち帰ってもらうこと」と、本セミナーの目的を説明しました。

JGC Digitalの「アザス」とL is Bの「direct」のサービスに共通するのは、現場の「コミュニケーション」によって、安全文化の醸成や生産性の向上を目指すという点です。セッションに先立ち、JGC Digitalの倉田さんとL is Bの嶋さんより、各サービスの特徴を説明していただきました。

JGC Digital「アザス」:称賛文化で能動的な安全活動を促す

「アザス」は、建設現場を中心に展開されるアプリケーションです。このツールの最大の特徴は、従来の「ダメ出し」や「指摘」が中心だった現場のコミュニケーションを、「称賛」へと転換させる点にあります。具体的には、現場監督が作業員のヘルメットに貼付されたQRコードをスマートフォンアプリで読み取り、その作業員の「良い行動」に対してポイントを付与する仕組みです。例えば、整理整頓を徹底している、危険予知活動に積極的に参加している、といった行動が称賛の対象となります。付与されたポイントは、レッドブルや作業用手袋といった景品と交換することができ、作業員のモチベーション向上に繋がります。

倉田さんは「ダメ出しばかりでは、作業員は監督から隠れて仕事をするようになり、かえって危険な状況を生みます。しかし、良い行動を具体的に褒めることで、作業員の承認欲求が満たされ、『ルールを守らされる』受け身の姿勢から、『自ら良い行動を取ろう』とする能動的な安全活動への変化が生まれます」と「アザス」を使うメリットを強調しました。

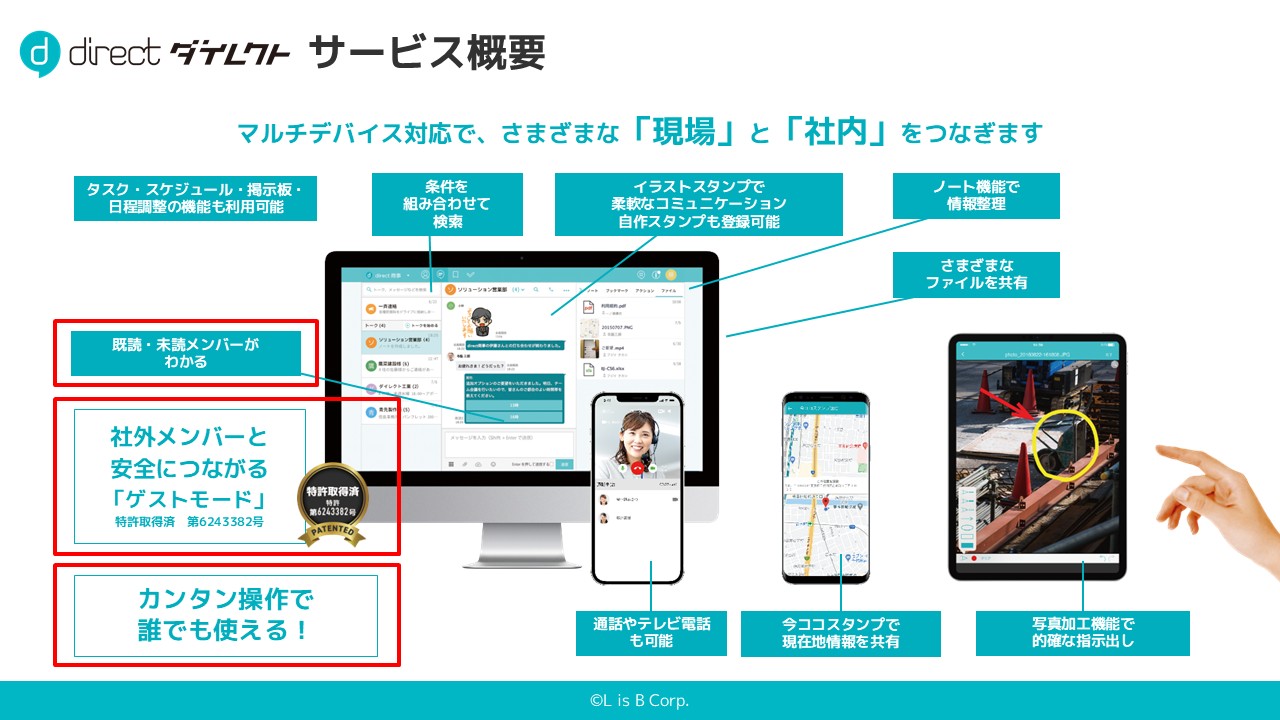

L is B「direct」:現場に特化したシームレスなコミュニケーション基盤

L is Bの「ダイレクト」は、建設業や運送業など、様々な現場で約5,500社に導入されているコミュニケーションツール(ビジネスチャット)です。その強みは、現場のニーズに徹底的に寄り添った機能性にあります。

嶋さんは、「ダイレクト」の特徴として、①シンプルな操作性、②特許を取得したゲストモードによる社外の協力会社との安全な情報共有、そして③他社のDXツールと連携し情報のハブとなる拡張性の3点を挙げました。

また、「単にツールを導入するだけでなく、それをどう現場に根付かせ、変革に繋げていくか。本日のセミナーでは、そのヒントを事例を交えて提供したい」と語りました。2.現場でのDXに関する最新のトレンドと課題感

課題1:ツールの乱立と「DX疲れ」

嶋さんは、多くの現場で「ツールの乱立」が深刻な問題となっていると指摘しました。現場や支店ごとに異なるツールが導入され、作業員は異動のたびに新しいツールの操作を覚え直さなければならず、結果として非効率を招いています。現場からは「これ以上、操作画面を増やしたくない」という切実な声が上がっているのが実情だといいます。

倉田さんもこれに同意し、「DX疲れ」という言葉を挙げて現状を説明しました。「PCの操作だけでも手一杯なのに、さらに新しいツールを導入する余力はない、という企業は非常に多い。PoCまでは進んでも、本格的な実装には至らないケースが後を絶たない」と話しました。課題2:協力会社とのコミュニケーションの壁

もう一つの大きな課題として嶋さんが挙げたのが、「協力会社とのコミュニケーション」です。製造業のように単一の組織で完結する現場と異なり、建設現場などでは多種多様な企業の作業員が混在して作業にあたります。このような場面でも、『direct』のゲストモードを活用すれば、協力会社の担当者をプロジェクト単位でチャットグループに招待し、写真や動画を用いたリアルタイムな指示伝達や情報共有が可能になり、言った言わないのトラブルを防ぐことにもつながります。

倉田さんは、「世の中の多くのサービスは、単一の組織内での利用を前提に設計されている。そのため、建設現場やプラントのメンテナンス現場のように組織をまたぐ環境にマッチしたマッチしたツールは少ない」と指摘しました。

3.DX定着の秘訣:成功する現場の「文化づくり」

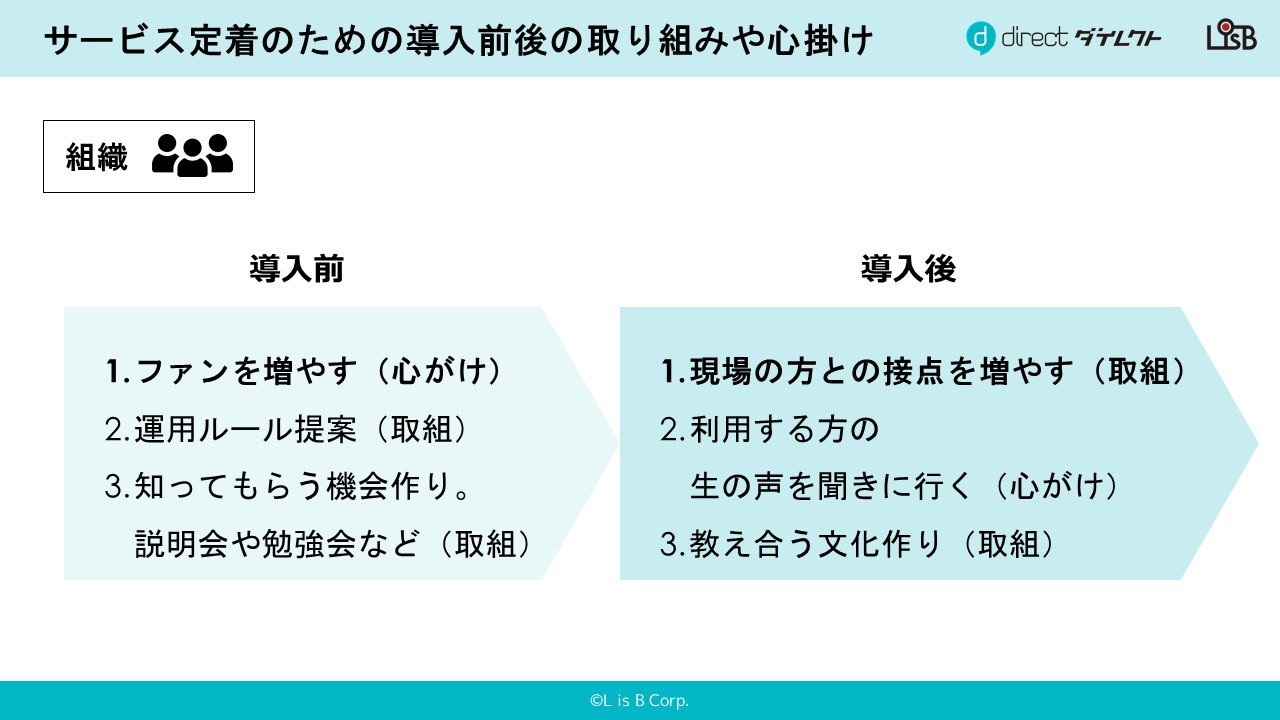

このような課題を乗り越え、DXツールを現場に定着させるために嶋さんが心がけているのが、次のことがらです。

導入前:ファンづくり・運用ルールの提案

「DX定着の最初のステップは、『ファンづくり』です」と嶋さん。「説明会や所長会議、安全大会といったあらゆる機会を活用し、まずはツールを知ってもらうことを意識しています。また、運用ルールのご提案やアカウントの登録支援などをおこなうこともあります。

導入後:現場の声をきく・教え合う文化作り

導入後は、できるだけ現場の生の声を聞き、サービスの改善につとめることを心がけているといいます。 さらに、「ツールを導入したお客様側の取り組みとして、デジタルリテラシーの高い若手が、操作に不慣れなベテランに使い方を教えるといった「教え合う文化」を作っていただくことがとても効果的」だと話しました。

倉田さんは「導入後は、ツールを率先して使うリーダーの存在が大事。さらに、リーダーの孤軍奮闘で終わらせないためには、組織全体で取り組んでいるという「雰囲気づくり」も欠かせない」といいます。「アザスの場合は、現場にオリジナルの『のぼり』を立てたり、アザスの説明会を開催したりすることで、現場を盛り上げています」。

4.現場が変わる瞬間は? リーダーシップとポジティブな変化の実感

次に、「現場が変わる瞬間」というテーマで、サービス導入が成功するためのポイントを深掘りしました。

倉田さんは、「活動を推進するリーダーと、その取り組みに賛同してくれる仲間たちの存在が、変革の起点になった」といいます。「その際、『ツールを使い始めてから、作業員の方から積極的に声をかけてくれるようになった』『従来は嫌がられていた安全パトロールが、ポイントをもらえる機会として歓迎されるようになった』といったポジティブな成功体験があればあるほど、賛同するメンバーが増えるのも早くなります」。

嶋さんは、これまでの現場での導入経験から、サービスの定着のためのプロセスとして、①使い方を理解する、②教え合い・共有する ③成功を実感する という3つのステップの重要性を強調しました。

また、倉田さん・嶋さんは共通して、“新しいもの好きな人“をキーマンとして挙げていました。5.事例紹介:サービス導入のビフォーアフター

最後のトークのテーマは「サービス導入後の変化」。

嶋さんは、「direct」を活用した海外現場での事例を挙げ、「チャット機能とタスク機能を連携し、指示をタスク化・可視化することで、進捗管理がスムーズになり、文化の垣根を超えた働き方改革ができた」と説明。また、災害時の緊急連絡として活用することで、管理物件の状況を効率的に把握することが可能になった、マンション管理会社の導入事例も紹介しました。倉田さんは、「アザス」導入後の変化として、従来嫌がられていた安全パトロールが喜ばれるようになったことや、ポイントと交換した景品を家に持ち帰ることが、家族との関係性の向上に繋がったことなどを挙げました。「想定していなかったお客様の活用方法が見られるようになると、サービスが定着したことを実感します」

6.まとめ

今回のセミナーでは、現場へのサービス導入時の課題や解決のためのステップなどをご紹介しました。今後も、皆さまのビジネスのヒントになるようなセミナーを開催していきたいと考えておりますので、是非ご期待ください!